こんにちは。いりこです。

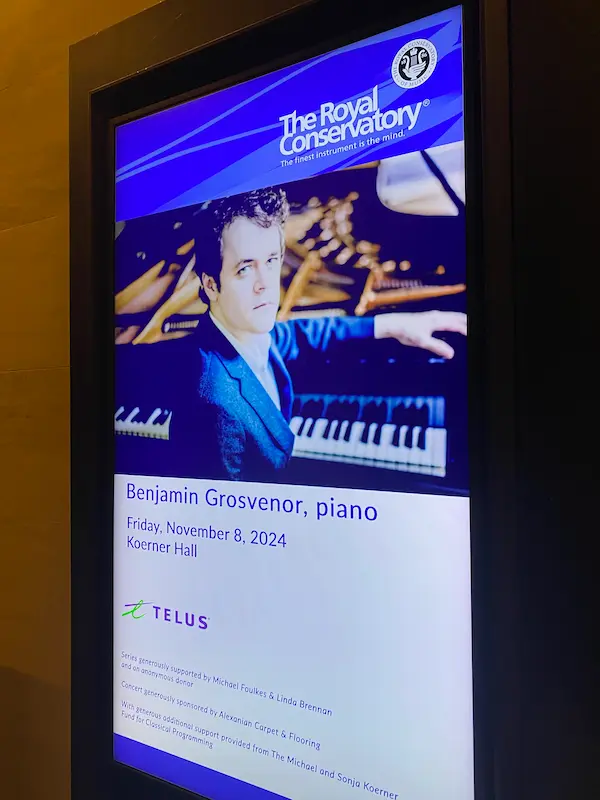

2024年11月8日(金)コーナー・ホール(トロント)にて行われた、ベンジャミン・グローヴナー(ピアノ)のピアノソロ公演に行ってきました。

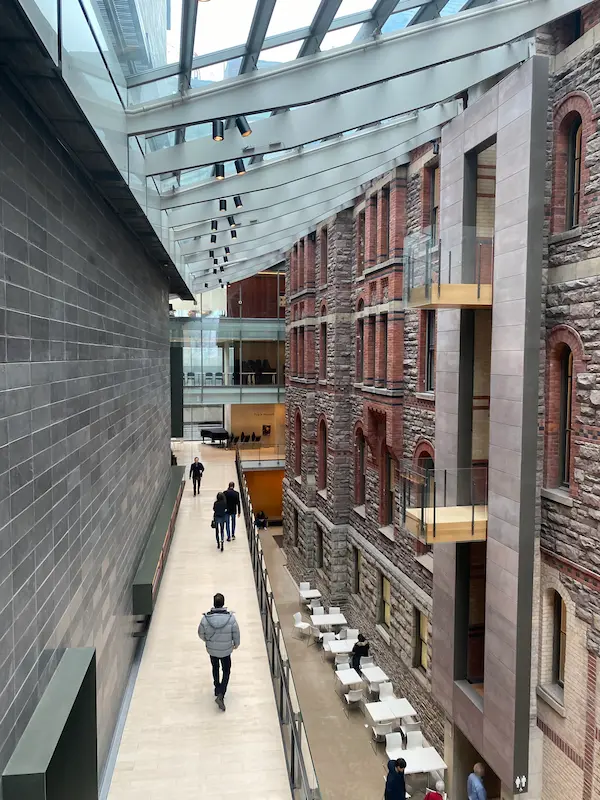

▼TTC地下鉄セント・ジョージ (St George) 駅から徒歩5分、トロント大学に隣接するトロント王立音楽院の中にあるホールです

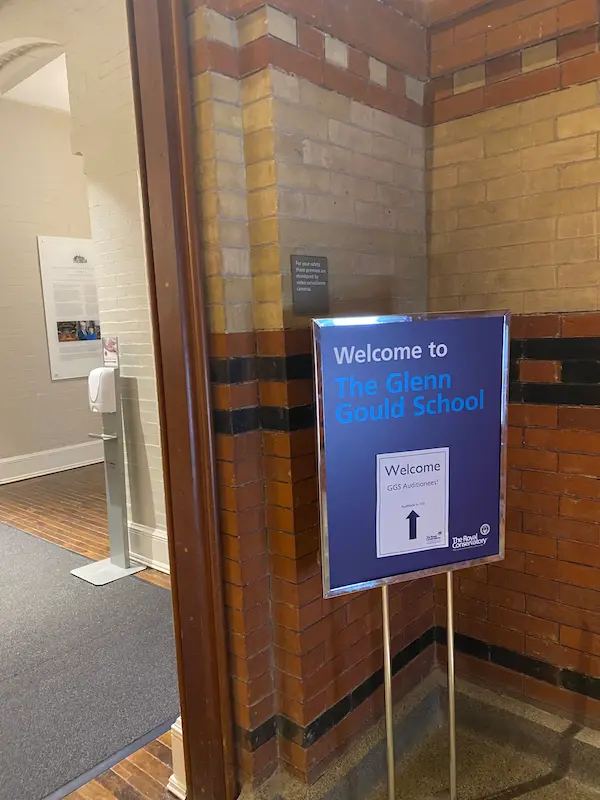

▼カナダはどこに行ってもグールドの名前があります。

▼リスト先生とバルトーク先生

ベンジャミン・グローヴナー(ピアノ)

イギリス人ピアニスト、ベンジャミン・グローヴナー(Grosvenorと書いてグローヴナー、、、初見では当てられません笑)。

豊かなリリシズムと控えめながらも輝かしい鍵盤さばきで、ドイツ・グラモフォン誌から「史上トップ50のピアニストの一人」と評されています。2024-25シーズンはムソルグスキー「展覧会の絵」をプログラムに取り入れたワールドツアーを行い、ミューザ川崎にもいらしてました。またNHK交響楽団とのデビューを果たしています。

2025年4月23日(水)には、ヤマハホールでシューマン&ムソルグスキーの公演がありますので、ぜひ足を運んでみてください!

最新のリリースである「シューマンとブラームス」は、Gramophone Editor’s Choiceに選ばれ、ディアパソン・ドール・ドゥ・ラネ(年間最優秀賞)およびCHOCクラシカ・ドゥ・ラネ(年間クラシック賞)を受賞されています。今回のプログラムからはブラームス「3つの間奏曲」が収録されています。

プログラム/チケット情報

2024年11月8日(金) 20:00開演 コーナー・ホール(トロント)

プログラム

- ブラームス:3つの間奏曲 Op.117

- シューマン:幻想曲 ハ長調 Op.17

- ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」

ブラームス:3つの間奏曲 Op.117

ブラームスのピアノソロ作品は、作曲家人生の最初と最後に固まっていることで有名です。そして晩年の作品は大規模なものはなく、彼の内省的な特徴が凝縮された小品が並びます。シンプルながら一言で表せない妙を備えるメロディたちが魅力の小品集です。

第1曲、説明するのが億劫なくらい、ただただ美しい。。。冒頭にはスコットランドの子守歌の一節が引用されています。この曲は数少ないクラシック友達に教えてもらった思い出深い曲でもあります。

アルペジオから浮かび上がる旋律が印象的な2番。明るい表情と暗い響きを行ったり来たり、詩の朗読を聴いてるみたい。

3番は完全に短調。物憂げだが早めのテンポもありそこまで鬱々とは響かない。感情の起伏も激しく、「独り言」を聞いている感覚になります。この曲集が「諦観」のようなもので締めくくられるのが趣深いです。ブラームス自身が「私のすべての哀しみの子守歌」と表現したとか。

▼同じ会場でエレーヌ・グリモーがこの曲を演奏した記事はこちら

▼グローヴナーが演奏するブラームス「3つの間奏曲 Op.117」はこちらに収録されています

シューマン:幻想曲 ハ長調 Op.17

1836年、当時26歳だったシューマンは、この「幻想曲」の最初のバージョンを完成させました。この頃、17歳のピアニスト、クララ・ヴィーク(後の奥さん)とはすでに深い仲になっていましたが、クララの父はその関係に強く反対していたそうです。そのためシューマンはこの作品に秘密のメッセージを込め、クララへの想いを音楽で伝えようとしました、というロマンチックな作品です。

1楽章、力強いハ長調の冒頭で用いられる下降する5音のモチーフは、のちにクララ・テーマと呼ばれることになります。メロディーや調性もコロコロ変わり不安定(ここがシューマン取っつきにくいと筆者が感じていたポイント、、、)ですが、大規模でドラマチック、変化に富んだ楽章です。

印象的だった2楽章、シューマン特有の付点のリズムに推進され、凱旋・勝利感に満ちた楽章です。最近覚えてきた「交響的練習曲」「謝肉祭」のように輝かしい雰囲気ですが、中間部にはやや翳り、自身のなさが感じられ、不安定さがこの曲を一貫しているなという印象。

この楽章で輝かしく終わりかなと思いきや、続くのは瞑想的な3楽章。不思議とこの曲が一番幸せで溢れているように聴こえました。冒頭から繰り返し流れるあの単純なアルペジオ、どうしたらにエモくなりますかね!?心がじーんとなります。

クララはこの楽章を聴いて「あなたの幻想曲を弾くと、たくさんの美しい絵が心に浮かびます。そして、それらの絵は私の心と完全に共鳴するのです」と語ったそう。この作品は単なる音楽ではなく、二人の間に交わされた心のやり取りだったのですね。

・・・

3楽章制とがっちりしたソナタ形式と、即興的な自由さが見事に融合された曲です。シューマンの多彩さも存分に味わえました。

グローヴナーの演奏も、特にキラキラした音色が印象的、多彩な魅力をもつこの幻想曲をステキに鳴らしてくれました!

ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」

つい1か月ほど前に、オーケストラ版「展覧会の絵」の公演を聴いてきました。ピアノ版が原曲ですので、生演奏で聴き比べができる贅沢な機会となりました。

第1プロムナード

1.小人(グノーム)

第2プロムナード

2.古城

第3プロムナード

3.テュイルリーの庭(遊びの後の子どもたちの口げんか)

4.ビドロ(牛車)

第4プロムナード

5.卵の殻をつけた雛の踊り

6.ザムエル・ゴルデンベルクとシュムイル

第5プロムナード

7.リモージュの市場

8.カタコンベ(ローマ時代の墓)- 死せる言葉による死者への呼びかけ

9.鶏の足の上に建つ小屋(バーバ・ヤガー)

10.キーウ(キエフ)の大門

まず、アイデアが非常にユニークです。

親友であり建築家・画家であったヴィクトル・ハルトマンの死後、彼を追悼する展覧会を訪れたムソルグスキーが、その絵画からインスピレーションを受けて作曲したピアノ組曲です。展覧会の各作品を巡るような構成となっていて、各曲の間に「プロムナード(散歩・散歩道)」が挿入され、観覧者(作曲者自身)の心情の変化を表現しています。

この「プロムナード」がこの組曲の肝で、なんとも表現し難い響き・意味合いをもっています。長調で明るく、歩くような快活なテンポで、ムソルグスキーが巡回している情景が浮かんでくるのですが、コロコロと拍子が変わる掴みどころのないリズムに、ムソルグスキーの足取りの重たさ、親友との思い出・過去に引っ張られる感じが、絶妙に表現されています。曲集中では短調で挿入される場面もあり、展覧会の作品に没入していくにつれて、旋律の性格も変化していく仕組みです。

そして、たしかに30分と長いのですが、全15曲、魅力的なメロディーが次々に飛んでくるので飽きる暇がありません!何といっても終曲「キーウ(キエフ)の大門」は圧巻ですし、曲の中でプロムナードのメロディーが再現され、親友の死を乗り越えていく力強さを感じます。

グローヴナーの演奏は、なんとなく弾き飛ばしてしまったような箇所もありましたが、うわさに違わぬキラキラした音色で、スケールが大きく情景豊かな曲集を見事に弾ききってくれました。

さいごに

長々と書いてしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。昨年11月のコンサートを、年をまたいで記事に起こすという体たらくぶり(笑)

そして久々のピアノソロ公演でしたが、やはりいいですね。筆者はピアノの人間なんだと改めて感じました。グローヴナーもこれまで聴く機会はなかったのですが、今回の表情豊かなプログラムを弾き切る表現力豊かなピアニストです。これから推していきます!

2025年4月23日(水)には、ヤマハホールでシューマン&ムソルグスキーの公演がありますので、ぜひ足を運んでみてください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/31ef67b7.4c82b279.31ef67b8.7267f5cf/?me_id=1251035&item_id=23271025&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2Fa36%2F34000%2F13633804.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント

イリコさん、はじめまして。

「クラシック音楽のある毎日」アルトゥールと申します。https://artur-r.seesaa.net

ベンジャミン・グローヴナーのリサイタルは、昨年12月ミューザ川崎で聴きました。その時は、2曲目はシューマンではなくラヴェル「夜のガスパール」でした。当日の感想は、上記ブログで記事にしております。

テクニック的に高度で、完成度の高いリサイタルだったと思います。

イリコさんの本ブログで推薦されていたことが、グローヴナーを聴く大きな要因だったと思います。

今後ともイリコさんのブログを楽しみにしております。

よろしくお願いします。

アルトゥール様

はじめまして!コメントありがとうございます。

川崎公演お聴きになったのですね!グローヴナー×夜のガスパールもとても良さそうでうらやましいです。

これからアルトゥールさんのブログも拝見したく思います。